Quantencomputer und Bitcoin: Bedrohung oder überschätzte Gefahr?

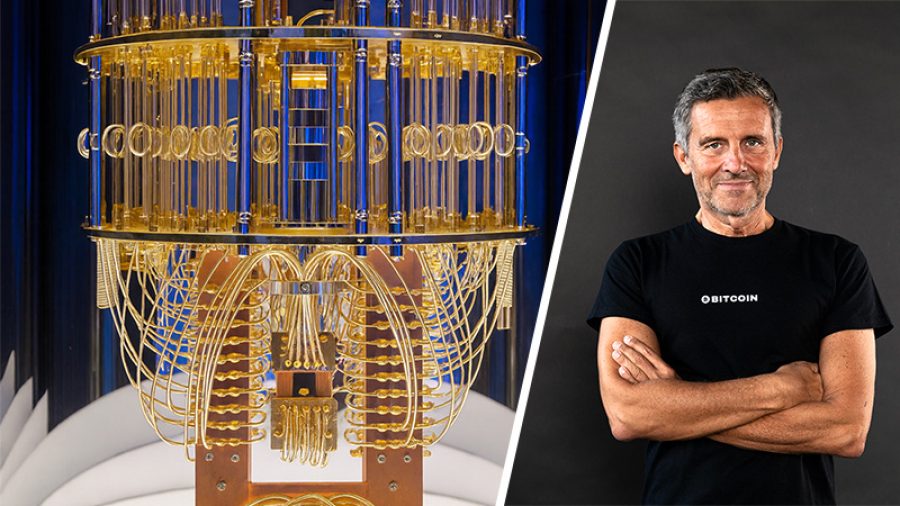

Ein Expertenbeitrag von Christian Karl

Ein Überschalljet bei einem Pferderennen. Ein Schachcomputer, der ein Würfelspiel gewinnen will. So klingen viele Schlagzeilen über Quantencomputer und Bitcoin: futuristisch, beeindruckend – aber am Kern vorbei. Die Frage bleibt: Könnte ein Quantencomputer eines Tages so mächtig werden, dass er das Bitcoin-Mining dominiert und damit das Bollwerk des Netzwerks erschüttert?

Vom Meilenstein zur Übertreibung

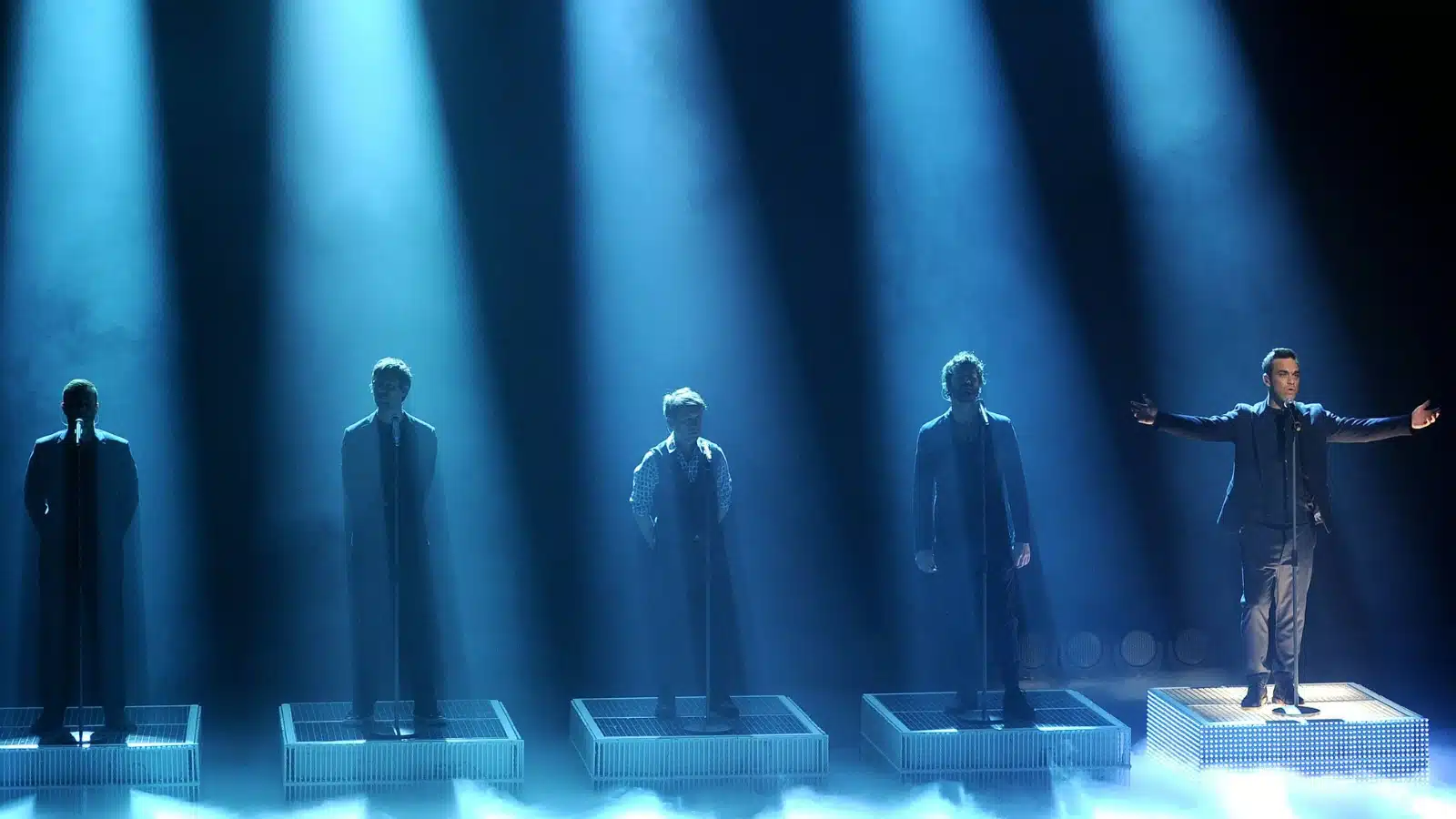

2019 präsentierte Google den Quantenprozessor Sycamore mit 53 Qubits. Er löste in wenigen Minuten eine Aufgabe, für die ein klassischer Supercomputer angeblich 10.000 Jahre gebraucht hätte. Der Begriff »Quantenüberlegenheit« war geboren. Fünf Jahre später folgte Willow – mit über 100 Qubits und nochmals gesteigerter Leistung. Für viele klang das wie Science-Fiction: als stünde der Durchbruch unmittelbar bevor.

Doch ein Qubit ist nicht einfach ein »schnelleres Bit«. Während ein klassisches Bit nur Null oder Eins kennt, kann ein Qubit durch Überlagerung mehrere Zustände gleichzeitig einnehmen. Diese Eigenschaft erlaubt theoretisch Sprünge, die klassische Rechner nie schaffen würden. Aber die Praxis ist hart: Qubits sind störanfällig, schwer zu stabilisieren und je mehr man zusammenschaltet, desto größer wird das Chaos.

Mining heißt Raten, nicht Rechnen

Um zu verstehen, ob ein Quantencomputer Bitcoin wirklich gefährden könnte, muss man das Mining begreifen. Hier geht es nicht darum, eine kluge Strategie zu entwickeln. Es geht ums Raten – Millionen, ja Milliarden Mal pro Sekunde. Ziel ist es, einen Hash zu finden, der den Netzwerkregeln entspricht. Jeder Versuch ist ein Würfelwurf. Keine Abkürzungen, keine geheimen Formeln, nur Ausdauer.

Das Maß dafür heißt Hashrate: die Zahl der Versuche, die pro Sekunde stattfinden. Ein Exahash entspricht einer Trillion Hashes pro Sekunde – eine Zahl mit 18 Nullen. 2025 erreichte das Bitcoin-Netzwerk zeitweise Spitzenwerte von über 1 000 Exahashes pro Sekunde – das entspricht rund einer Trilliarde Rechenversuche pro Sekunde. Dahinter stehen Millionen spezialisierter ASIC-Maschinen, eigens entwickelte Computerchips, die pausenlos neue Versuche starten, bis einer davon ins Ziel trifft.

Demgegenüber steht ein Quantenprozessor wie Willow. So beeindruckend die Experimente sind – verglichen mit der kollektiven Rechenkraft des Bitcoin-Netzwerks ist er kaum mehr als ein Streichholz in einem Ozean aus Scheinwerfern.

Grover-Algorithmus und die Grenzen der Realität

Theoretisch könnte ein Quantencomputer den Grover-Algorithmus nutzen. Er würde die Zahl der nötigen Versuche quadratisch reduzieren. Statt einer Million Würfe vielleicht nur tausend. Klingt dramatisch und bleibt doch weit entfernt von der Realität.

Selbst mit Grover müsste ein Quantencomputer Billionen von Berechnungen durchführen, um mit dem Netzwerk mitzuhalten. Und das nicht einmalig, sondern dauerhaft, im Sekundentakt. Der Energie- und Hardwarebedarf liegt so weit außerhalb jeder Vorstellungskraft, dass heutige Quantencomputer nicht einmal am Startblock stehen.

Bitcoins eingebautes Abwehrsystem

Doch was, wenn der Tag kommt? Was, wenn ein Quantencomputer wirklich so leistungsfähig wird, dass er das Rennen verzerrt? Dann stünde ein 51 %-Angriff im Raum: Ein einzelner Akteur könnte mehr als die Hälfte der Hashrate kontrollieren, Transaktionen bevorzugen oder sogar zurückdrehen.

Das wäre ein Schock, aber kein Todesurteil. Bitcoin hat eingebaute Abwehrmechanismen. Alle zwei Wochen passt sich die Mining-Schwierigkeit automatisch an die verfügbare Rechenleistung an. Selbst wenn ein Quantencomputer kurzzeitig Vorteile hätte, würde das System ihn langsam einbremsen. Und wenn das nicht reicht, bleibt die letzte Verteidigungslinie: ein Upgrade des Algorithmus selbst. SHA-256 könnte durch eine quantensichere Hashfunktion ersetzt werden. Das wäre ein tiefer Einschnitt, aber er liegt im Bereich des technisch Machbaren.

Die wahre Stärke liegt im Wandel

Die Wahrheit ist: Quantencomputer sind faszinierend, aber sie bedrohen Bitcoin nicht heute und auch nicht morgen. Ihr Vorsprung bleibt theoretisch, ihre Reichweite praktisch irrelevant. Das Bollwerk steht und seine Stärke liegt nicht in Unverwundbarkeit, sondern in Anpassungsfähigkeit.

Bitcoin basiert auf einer simplen Idee: Energieeinsatz statt Intelligenz, Dezentralität statt Abkürzung. Wer das Netzwerk angreifen will, muss nicht nur schneller sein als alle anderen – er muss gegen die Logik einer global verteilten, lernfähigen Struktur antreten.

Selbst wenn Quantencomputer Fortschritte machen, selbst wenn ihre Qubits stabiler und zahlreicher werden: Das Bitcoin-Netzwerk ist kein starres Monument. Es ist ein lebendiger Organismus, der sich verteidigen und erneuern kann.

Quantencomputer mögen Überschalljets sein. Aber Bitcoin spielt nicht auf einer Rennbahn, sondern in einem Stadion, das von einem globalen Netzwerk aus Millionen Computern geschützt wird.

Ausblick:

Maschinen können Bitcoin nicht stoppen – doch könnten es Staaten? Im nächsten Artikel geht es um Macht, Verbote und die Frage, ob Regierungen das Netzwerk wirklich zu Fall bringen können. Und vielleicht noch mehr: ob sie damit am Ende nicht mehr über sich selbst verraten als über Bitcoin.

Christian Karl ist Trainer, Speaker und Experte für die Integration von traditionellen Finanzmärkten (TradFi) und digitalen Assets wie Bitcoin. Nach acht Jahren als Fondsmanager ist er heute SRI Advisor und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für derivative Finanzprodukte; seit Jahren liegt sein Fokus auf der Integration von Bitcoin als Portfoliobaustein und NFTs.

Beitragsbilder: Georg Oberweger, DALL-E

Weitere Beträge zum gleichen Thema