Nachhilfe im Wandel – Warum menschliche Unterstützung in Zeiten von KI unverzichtbar bleibt

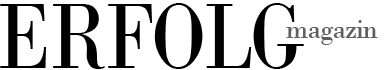

In einer Zeit, in der Digitalisierung und neue Technologien immer mehr Einzug in den Schulalltag halten, stehen Nachhilfeschulen vor ganz neuen Herausforderungen. Dabei stellt sich die Frage, wie klassische Nachhilfe im Zeichen von ChatGPT und Co. bestehen kann. Christian Ohlschmid spricht darüber, wie innovative Ansätze und individuelle Förderung die Lücken der traditionellen Methoden schließen können. Der Fachdozent und Gründer der Nachhilfeschule Büffelagenten beleuchtet außerdem die Rolle des Sitzenbleibens und zeigt, warum dies auch als Chance angesehen werden kann.

Herr Ohlschmid, Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Schüler beim Lernen zu fördern und zu unterstützen. Wie kam es dazu?

Angefangen hat es eigentlich ganz klassisch. Ich habe bereits während meiner Schulzeit meinen Mitschülern oft Aufgaben und Themen erklärt. Gleichzeitig mit meinem Studium habe ich dann auch mit der Nachhilfe begonnen. Ich habe Schülern schon immer gern geholfen, die finanzielle Aufbesserung meines mageren Studentengeldbeutels war zudem ein positiver Nebeneffekt. Manche Lernende kommen mit den Erklärungen ihrer Lehrer nicht zurecht und benötigen einfach einen anderen Blickwinkel oder jemanden, der ihnen den Stoff mit anderen Worten erschließt – und schon begreifen sie, wie es geht, und können ihr volles Potential ausschöpfen. Dabei wollte ich Schüler begleiten und unterstützen.

Ich war dann viele Jahre lang als Dozent in Nachhilfeschulen und in der privaten Nachhilfe tätig. Dabei habe ich zunehmend gemerkt, dass die Leistungen der Schüler immer weiter abgesunken sind. Die Schulen haben ihr Anforderungsniveau nach und nach an diese niedrigeren Leistungen angepasst, die Schüler ihren Arbeitsaufwand wiederum an das niedrigere Anforderungsniveau der Schulen – der Beginn eines Teufelskreises. Aus meinen Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis heraus habe ich deshalb Ideen entwickelt, wie ich selbst ein Nachhilfeinstitut organisieren und strukturieren würde, um die Bedingungen für das Lernen der Schüler zu optimieren und sie aus diesem Teufelskreis herauszuholen. Im Laufe der Jahre haben meine Ideen dann immer festere Gestalt angenommen. Da sie innerhalb meiner Tätigkeit bei anderen Nachhilfeinstituten nicht umsetzbar waren, haben wir schließlich im März 2020 in Passau die Nachhilfeschule Büffelagenten gegründet, in der wir dieses Konzept nun verwirklichen.

Es gibt bereits viele Unternehmen, die sich auf die Lernförderung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert haben. Es gibt sogar Online-Programme, in denen die Kinder spielerisch von zu Hause an die Unterrichtsthemen herangeführt werden. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Schwächen bestehender Nachhilfeschulen?

Es wäre keinesfalls gerechtfertigt, alle bestehenden Institutionen zur Lernförderung in einen Topf zu werfen und ein gemeinsames Urteil über sie zu fällen – jede hat positive und anerkennenswerte Elemente. Ich finde einfach ein paar Eckpunkte für die Organisation des Unterrichts und des Lernens sehr wichtig, deren Handhabung durch andere Nachhilfeschulen ich zwar nicht als Schwächen bezeichnen würde, die wir aber bewusst anders organisiert und für unsere Schüler optimiert haben.

Eltern werden bei anderen Nachhilfeschulen oft mit günstigen Gebühren geködert, bekommen dafür jedoch ein Standard-Paket, das beispielsweise Vertragslaufzeit und Gruppenunterricht von vornherein festlegt und nicht immer auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kinder zugeschnitten ist. Bei uns wird die Art des Unterrichts, die Dauer der Nachhilfe und die Anzahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden individuell an den Schüler angepasst. Zudem hat man die Wahl zwischen Präsenzunterricht in unseren Büroräumen beziehungsweise bei den Schülern zu Hause und Online-Unterricht bequem vom eigenen Schreibtisch aus.

Der Online-Unterricht wurde durch Corona auch in die klassischen Nachhilfeinstitutionen aufgenommen. Viele sind aber nach dem Ende der Pandemie wieder zum Präsenzunterricht zurückgekehrt und bauen den Online-Unterricht nicht weiter aus. Natürlich ist es wunderbar, dass wir nicht mehr zum Daheimbleiben gezwungen sind, aber das Lernen von zu Hause aus birgt ein großes Potential, das es bestmöglich zu nutzen und auszubauen gilt. Wir haben den Online-Unterricht fest in unser Konzept integriert und er wird von den Schülern sehr gerne angenommen. Dadurch sind unsere Lernenden, zu denen auch schon Azubis, Studenten, Verwaltungsfachleute und Ärzte aus dem Ausland zählten, nicht an den Raum Passau gebunden. Zudem konnten wir Dozenten wortwörtlich aus aller Welt einstellen, zum Beispiel aus Frankreich, Tunesien, Mexiko, Ägypten und Neuseeland, die von ihrem Heimatland oder ihrem Urlaubsort aus unterrichten.

Auch die Gruppengröße spielt für das Lernen eine wichtige Rolle. Wenn von Kleingruppen gesprochen wird, am Ende aber deutlich mehr als nur ein paar Schüler in einer Gruppe sitzen, ist keine individuelle Förderung mehr möglich. Der jeweilige Dozent kann nicht gleichzeitig für alle da sein und so wird ein optimales Lernen und Üben verhindert. Dahinter mag womöglich der Gedanke der Gewinnmaximierung stehen – gerade dieses Denken halte ich aber in einem sozialen Bereich wie der Nachhilfe für sehr bedenklich. Uns geht es vor allem darum, den Schülern zu helfen. Darum bilden wir kleine Lerngruppen nach didaktischen und pädagogischen Gesichtspunkten, zum Beispiel nach Fächern, Jahrgangsstufen, individuellem Leistungsstand und Teamfähigkeit. So können die Dozenten mit den Lernenden gezielt und intensiv an Lücken und Schwierigkeiten arbeiten. Unsere Schüler werden gefördert und auch gefordert, damit sie sich wirklich weiterentwickeln und ihr Leistungsniveau steigern können.

Als Dozenten fungieren in vielen Nachhilfeschulen nicht selten Studierende, die – abhängig von ihrem eigenen Studienfortschritt – kommen und gehen und Berichten zufolge oft eher die Rolle von Hausaufgabenbetreuern übernehmen, anstatt den Schülern tatsächlich langfristig weiterhelfen zu können. Wir setzen erfahrene Pädagogen, Lerncoaches und Muttersprachler ein, die den Unterricht für unsere Schüler aufbereiten. Unser Team setzt sich unter anderem zusammen aus Lehrern, Doktoren, Lerntherapeuten und Muttersprachlern zum Beispiel in Französisch, Englisch oder Spanisch.

Man kann nun natürlich nicht sagen, dass die genannten Aspekte bei allen anderen Nachhilfeschulen pauschal schlecht umgesetzt werden. Uns liegt es einfach am Herzen, nicht nur inhaltlich, sondern auch hinsichtlich der äußeren Rahmenbedingungen eine für Schüler, Eltern und auch Dozenten ansprechende und professionelle Nachhilfeschule zu sein.

Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren auch in Schulen immer mehr Einzug gehalten. Welchen Stellenwert haben Nachhilfeschulen in Zeiten von ChatGPT und Co. Ihrer Meinung nach?

Diese Antwort ist sehr vielschichtig, aber eigentlich ganz einfach: einen großen.

Die Digitalisierung bietet natürlich immense Vorteile. Das private und berufliche Leben gestaltet sich dadurch viel einfacher und bequemer, was wie eine ideale Entwicklung scheint. Man darf aber nicht vergessen, dass die Digitalisierung das alltägliche Leben nicht im Alleingang regeln kann. Es wäre beispielsweise extrem zeitaufwändig und unsinnig, wegen jeder Kleinigkeit Apps oder das Internet um Rat fragen zu müssen. Und auch am Arbeitsplatz kann man nicht alles erst dann nachschlagen, wenn man seine Arbeit beginnt – ganz zu schweigen von Medizinern, Polizisten oder Feuerwehrleuten, die ja oft auch sehr schnell reagieren müssen und gar nicht die Zeit haben, sich erst ausführlich zu informieren, was in dieser Situation zu tun ist. Daher ist es wichtig, dass die Menschen auch analog lebensfähig bleiben.

Der Besitz digitaler Endgeräte allein hilft Jugendlichen ohnehin nicht für ihr Lernen oder ihren Alltag, wenn ihnen die Kompetenzen für eine zielgerichtete Nutzung fehlen. Wir beobachten immer wieder, dass Schüler, die in ihrer Freizeit stundenlang Videos auf TikTok schauen und sich ständig um Follower auf Instagram bemühen, in unserem Unterricht nicht auf die Idee kommen, die vergessene mathematische Formel einfach im Internet nachzuschlagen. Es reicht also nicht, in der digitalen Welt präsent und aktiv zu sein, man muss ihre Tools auch sinnvoll nutzen können.

Leider meinen viele Schüler heutzutage trotzdem, die Technik nehme ihnen das Denken ab. Sie vergessen dabei aber, dass sie in den Abschlussprüfungen keine digitalen Hilfsmittel verwenden dürfen. Und selbst bei Aufgaben wie Hausaufgaben, Seminararbeiten oder sogar Dissertationen, bei denen der Einsatz von Internet und KI möglich wäre, darf man die Suchergebnisse nicht leichtgläubig übernehmen. ChatGPT beispielsweise birgt die Gefahr, dass die KI aus den Texten lernt, die in sie eingespeist werden. Wenn diese Texte Fehler enthalten, lernt die KI diese Fehler und interpretiert sie als Fakten. Diese fehlerhaften Fakten wiederum werden dann aber den Nutzern als wahr präsentiert. Man darf sich also für wichtige Informationen nicht auf ChatGPT allein verlassen, sondern muss lernen, reflektiert mit KI umzugehen. Und genau hier kommt die Schule beziehungsweise die Nachhilfeschule ins Spiel. Hier werden Fakten unterrichtet, sodass die Schüler im Idealfall Fake News und fehlerhafte KI-Texte erkennen und nicht naiv mit den erfragten Informationen umgehen. Daher braucht es trotz voranschreitender Digitalisierung weiterhin Nachhilfeschulen, die den Schülern helfen, die »True Facts«, die in der Schule gelehrt werden, zu verstehen und ihr analoges Leben zu meistern.

Was man auch auf keinen Fall außer Acht lassen darf, sind die Grenzen der Digitalisierung in den Bereichen, die für die Entwicklung des Einzelnen und der Gesellschaft extrem wichtig sind. Kreative Konfliktlösung, Entscheidungen bei ethischen Fragestellungen, zwischenmenschliche Beziehungen – solche Dinge kann die KI nicht für uns übernehmen, die Fähigkeiten hierzu müssen wir durch verschiedene Erfahrungen selbst erwerben. Dafür braucht man natürlich einen Ort, an dem möglichst viele Menschen schon früh zusammenkommen und jahrelang an diesen Fähigkeiten arbeiten können, und das ist die Schule. Hier legen die Schüler die Grundsteine für ihre eigene Zukunft und lernen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und im Umgang mit anderen eine empathische, moralische Haltung und menschliche Werte aufzubauen. Nachhilfeschulen unterstützen die Schulen dabei, indem sie die Schüler sowohl für die schulischen Anforderungen als auch für ihr davon abhängiges späteres Leben fit machen. Deshalb werden Schule und Nachhilfe trotz immer neuer digitaler Erfindungen und Entwicklungen dennoch nie aus unserem Leben wegzudenken sein.

Viele Bundesländer haben bereits das Sitzenbleiben oder zwangsweise Wiederholen des Schuljahres abgeschafft. Sie kritisieren das und bezeichnen diese Methode als »Kuschelpädagogik«. Warum befürworten Sie es, wenn Schüler eine sogenannte Ehrenrunde drehen dürfen?

Grundsätzlich wäre es uns natürlich lieber, wenn niemand das Schuljahr aufgrund unzureichender Leistungen wiederholen müsste. Im Gegenteil, es wäre wünschenswert, wenn junge Leute Erfolg in der Schule haben und dadurch eine positive Einstellung zum Lernen und Leben entwickeln. Aber ein Vorrücken ist problematisch, wenn die Leistungen der Schüler einfach nicht den grundlegenden Anforderungen ihrer aktuellen Jahrgangsstufe entsprechen und sie das Schuljahr trotzdem bestehen. Ich kenne beispielsweise einen Fall, bei dem ein Jugendlicher im Fach Französisch in allen schriftlichen Prüfungen die Note 5 hatte, aber aufgrund von nicht näher bekannten mündlichen Noten im Zeugnis noch eine 4 bekommen und das Schuljahr dadurch bestanden hat, obwohl er im Grunde nicht in der Lage war, sich schriftlich und mündlich angemessen zu verständigen.

Ich halte eine solche Pädagogik des »Verhätschelns« nicht für sinnvoll, denn Unwissen aus dem vorherigen Schuljahr verschwindet ja durch das Vorrücken nicht einfach wie von Zauberhand. Der Stoff in den einzelnen Fächern baut aufeinander auf. Wer in Mathematik in der ersten Klasse nicht 7 plus 8 rechnen kann, weil er den Zehnerübergang nicht begreift, kann in der zweiten Klasse auch nicht 37 plus 48 rechnen. Wer in Latein grammatische Strukturen wie das Zeitenverhältnis von Haupt- und Nebensätzen oder die verschiedenen Arten von Dativen und Ablativen nicht kennt, kann keine Texte übersetzen. Und Vokabeln, die man in der achten Klasse nicht gelernt hat, hat man in der neunten Klasse nicht plötzlich im Kopf. Die bisherigen Lücken werden also noch größer, weil man aufgrund des fehlenden Vorwissens den darauf aufbauenden neuen Stoff nicht versteht. Der Stoff wird aber mit jeder Jahrgangsstufe anspruchsvoller, sodass man irgendwann mit dem Begreifen und Lernen nicht mehr hinterherkommt und möglicherweise Arbeitsanweisungen schon allein deshalb nicht mehr befolgen kann, weil man die Fachbegriffe in der Aufgabenstellung nicht kennt. Die Schüler sind nicht dumm, sie sehen einfach keine Notwendigkeit, sich anzustrengen, weil sie davon ausgehen, dass sie es schon irgendwie schaffen werden. Ein Sitzenbleiben oder auch nur die Angst davor kann manchmal ein heilsamer Schock sein, um solchen Schülern zu verdeutlichen, dass sie auch wollen müssen, um etwas erreichen zu können. Auch später im Berufsleben führt schließlich nicht Faulheit zum Erfolg, sondern Anstrengung.

Ein »Augenzudrücken« und »Weiterschieben« der Schüler in die nächsthöhere Jahrgangsstufe gaukelt ihnen somit vor, dass sie den bevorstehenden Anforderungen gewachsen sind. Tatsächlich aber werden die Schüler dadurch über ihre Erfolgsaussichten getäuscht und ihnen wird die Möglichkeit genommen, sich der eigenen Unkenntnis bewusst zu werden und rechtzeitig etwas gegen die fachlichen Lücken zu unternehmen. Das finde ich einfach nicht fair. Und verständlicherweise ist dann der Aufschrei groß, wenn sich kurz vor den Abschlussprüfungen schließlich abzeichnet, dass man nicht genügend vorbereitet ist und in der verbleibenden Zeit kaum mehr eine Chance hat, alles Verpasste aufzuarbeiten. Denn Abschlussprüfungen werden fast immer vom Ministerium des jeweiligen Bundeslandes gestellt und fordern von den Schülern eine Leistung ein, die sich nicht an dem orientiert, was sie können, sondern an dem, was sie gemäß Lehrplan können müssten. Wenn Schüler nun mit nicht ausreichenden Leistungen bis ins Abschlussjahr kommen, scheitern viele von ihnen am Ende an der wichtigsten Prüfung der gesamten Schulzeit. So gesehen haben sie vom ersten »Weiterschieben« an umsonst die Schulbank gedrückt und diese ganzen Jahre gewissermaßen vergeudet. Ob jemand nach dieser bitteren Erkenntnis dann dazu motiviert, fähig und bereit ist, es noch einmal zu versuchen und die Prüfung oder womöglich das ganze Schuljahr zu wiederholen, ist sehr fraglich.

Daher wäre es wichtig und den Schülern gegenüber nur fair, dass durchgehend während ihrer gesamten Schulzeit darauf geachtet wird, ob sie in ihren Leistungen den tatsächlich aktuell erforderlichen Ansprüchen gerecht werden oder ob man an bestimmten Stellen die Notbremse ziehen und sie in eine Strafrunde schicken muss.

Schüler, die zur Nachhilfe kommen, haben bereits Schwierigkeiten in der Schule oder Probleme in einzelnen Fächern und daher wenig Erfolgserlebnisse. Welche Ansätze verfolgen Sie, um diese Schüler zu motivieren?

Zunächst muss man die Schüler ganz klar da abholen, wo sie stehen. Das bezieht sich zum einen auf das Inhaltliche, also darauf, wo genau die Probleme in den betroffenen Fächern liegen, um gemeinsam daran arbeiten zu können. Es geht aber auch um pädagogische und didaktische Aspekte. Manche Schüler brauchen viel Rückmeldung und Lob, andere arbeiten lieber alleine vor sich hin und fragen nur nach, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Manche fühlen sich in ihrer Lerngruppe nicht wohl und kommen nach einem Wechsel in eine andere Gruppe viel besser zurecht. All das muss berücksichtigt werden. Auch sozial-emotional gesehen ist es wichtig, auf die Schüler einzugehen. Jeder kommt mit seinem eigenen Päckchen bei uns an, ob das nun die schwierige Scheidung der Eltern ist, eine aus vielen Misserfolgen entwickelte Prüfungsangst oder einfach nur die Pubertät mit ihren körperlichen und emotionalen Veränderungen, die den Lernenden zu schaffen machen. Und jeder von ihnen braucht das Gefühl, in seiner Person akzeptiert und angenommen zu werden, um sich auf so vermeintlich unwichtige Dinge wie Schule und Lernen einlassen zu können. Die Schüler müssen erkennen, dass wir nicht sie ändern wollen, sondern nur ihre Leistungen.

Genau dadurch lernen sie, Vertrauen zu ihren Dozenten aufzubauen. Das ist deshalb so wichtig, weil nur jemand, der sich wohlfühlt, auch Fehler zugeben und sinnvoll lernen kann. Zwischen Dozenten und Schülern muss in jedem Fach die Chemie stimmen. So etwas merkt man beispielsweise dann, wenn Schüler ihren Dozenten Erlebnisse aus der Schule erzählen, ihnen ganz private Dinge anvertrauen oder auch mal über ihre Freunde oder Eltern schimpfen. Gerade in der Pubertät achten Jugendliche bei Erwachsenen besonders darauf, ob sie ihren persönlichen Vorstellungen von »brauchbar« entsprechen, ob man »mit ihnen reden kann«. Wer diesen Test besteht, den akzeptieren sie dann auch als jemanden, der ihnen weiterhelfen kann. Natürlich gilt das auch andersherum: Wenn ein Dozent das Gefühl hat, zu einem Schüler keinen Zugang zu finden und dadurch seinen Unterricht nicht optimal auf ihn ausrichten zu können, ist es nicht sinnvoll eine solche Konstellation beizubehalten. Sowohl Schüler als auch Dozenten müssen sich in einer Lerngruppe wohlfühlen. Daher achten wir bei unseren Gruppenzusammensetzungen sehr darauf, dass Schüler und Dozenten – und auch die Schüler untereinander – gut miteinander klarkommen und dadurch eine Vertrauensbasis entstehen kann, die ein motivierendes Lernen erst ermöglicht.

Ein weiterer zentraler Punkt ist, dass man einen Schritt nach dem anderen machen sollte. Viele Schüler und Eltern lassen sich erst so spät auf Nachhilfe ein, dass die Leistungen schon längst im Keller sind, und erwarten dann vom Nachhilfeunterricht, dass sich die Noten nach nur ein paar Unterrichtsstunden extrem verbessern. Solche Überraschungserfolge gibt es hin und wieder, aber grundsätzlich kann eine seriöse Nachhilfeschule das so nicht versprechen. Oft stellt sich heraus, dass ein Schüler den aktuellen Stoff gar nicht verstehen kann, weil ihm wichtige Grundlagen aus vorhergehenden Jahrgangsstufen fehlen. Wir gehen dann zu genau diesen Grundlagen zurück und schließen die Lücken, die teilweise schon einige Schuljahre zuvor entstanden sind. Das dauert natürlich seine Zeit, und da der aktuelle Schulstoff während dieser Zeit nicht pausiert, sondern weiterläuft, kann auch die nächste Schulaufgabe trotz Nachhilfe noch einmal in die Hose gehen. Wenn die Schüler dann aber ihre ersten Lücken geschlossen haben und merken, dass sie schlauer sind, als sie von sich selbst gedacht hätten, und sich erste kleine Erfolge einstellen, dann sind diese Erkenntnisse für sie motivierend und sie sträuben sich nicht mehr so sehr gegen das Fach wie vielleicht noch zu Beginn. Das wiederum macht es ihnen leichter, sich den Inhalten dieses Faches weiter zu öffnen und sie bereitwilliger aufzunehmen.

Nicht zuletzt halten wir es auch für sehr wichtig, alle Erfolge zu feiern, und seien sie noch so klein. Wenn nach intensivem wochenlangen Üben eine strahlende 1 auf der unangekündigten Arbeit prangt, wenn die erste Mathe-Schulaufgabe eine 5 war und dank kontinuierlicher Verbesserung in den folgenden Arbeiten am Ende eine 3 im Zeugnis steht oder wenn trotz schwieriger Bedingungen und anspruchsvoller Aufgaben die wichtige Aufnahmeprüfung bestanden ist, dann ist das ein Grund zum Feiern und sollte gebührend gelobt und gewürdigt werden. Oft wird gefordert, dass man in Schülerarbeiten nicht nach Fehlern suchen sollte, sondern nach dem, was richtiggemacht wurde. Hier trifft das auf jeden Fall zu. Die Lernenden müssen sehen, dass sich auch ihre Dozenten über ihre Fortschritte freuen. Jedes Lob löst ein positives Gefühl aus, das die Bereitschaft zum Weiterlernen erleichtert und verstärkt. Und vor allem müssen sie lernen, stolz auf sich selbst und ihre eigene Leistung zu sein. Denn die Dozenten helfen ihnen nur, die Tür zum Erfolg zu öffnen, aber hindurchgehen müssen die Schüler selbst.

So können wunderbare Fortschritte gemacht werden, die manchmal sogar das ganze restliche Leben entscheidend beeinflussen – wie bei einer unserer Schülerinnen, die für die ersten beiden Jahrgangsstufen vier Jahre gebraucht hatte, weil sie so lange nicht lesen konnte, und es dann nach ausdauerndem, intensiven Training eines Tages geschafft hat, ein ganzes Buch laut vorzulesen. Heute zählt das Lesen zu ihren Lieblingsbeschäftigungen, und die Leichtigkeit, mit der ihr die Wörter inzwischen über die Lippen kommen, und ihr daraus erwachter Eifer beim Lesen sind sowohl für sie als Schülerin als auch für ihre Dozentin die schönste Motivation zum Nicht-Aufgeben, die man sich vorstellen kann.

Bild: Lisa Stümpfl

Weitere Beträge zum gleichen Thema