»Happiness is a warm puppy« – 75 Jahre »Peanuts« erinnern an das »Große im Kleinen«

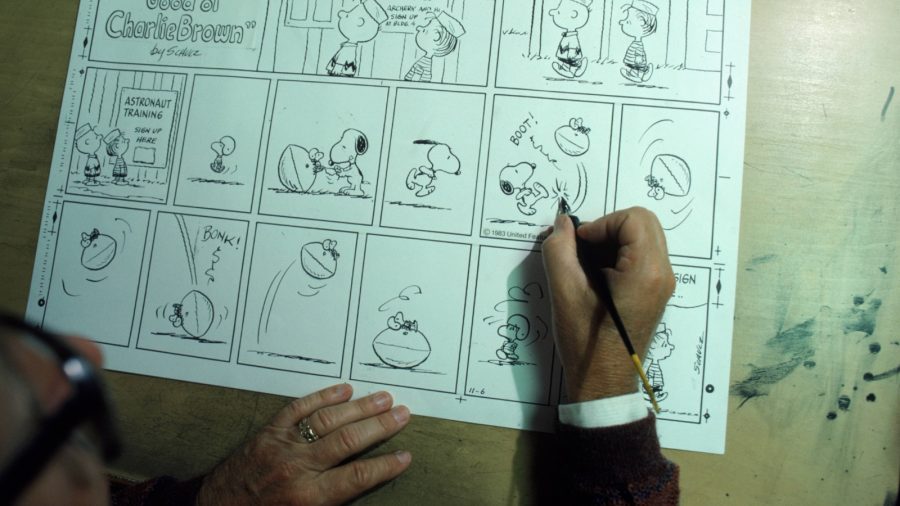

Am 2. Oktober 1950 erschien in sieben amerikanischen Zeitungen ein unscheinbarer Comicstrip mit dem Titel »Peanuts«. Niemand konnte damals ahnen, dass die von Charles M. Schulz erdachten Figuren um Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus und Co. einmal zu einem der größten kulturellen Phänomene des 20. Jahrhunderts werden würden. Heute, 75 Jahre später, sind die Peanuts zeitloser denn je – ein Stück Weltliteratur im Gewand kleiner gezeichneter Alltagsgeschichten.

Ein Kosmos der Kindheit und doch für Erwachsene

Auf den ersten Blick sind die Peanuts ein Kinderuniversum: ein Junge mit seinem Hund, eine Schule, ein Spielplatz, ein Kürbisfeld. Doch in Wahrheit hat Schulz mit minimalistischen Strichen und scharfem Humor die großen Themen des Lebens eingefangen: Einsamkeit, Freundschaft, Scheitern, Hoffnung.

Charlie Brown, der ewige Verlierer, der beim Baseball nie gewinnt, ist eine Figur von universeller Tragik und Trost zugleich. Linus mit seiner Schmusedecke verkörpert die Sehnsucht nach Halt, Lucy mit ihrer Schlagfertigkeit die Unbarmherzigkeit der Realität. Und Snoopy, der Hund, der sich zum Fliegerass und Literaten aufschwingt, steht für den menschlichen Traum vom Ausbruch.

Philosophische Tiefe im Cartoonformat

Die Genialität der Peanuts liegt darin, dass sie Philosophie im Kleinformat bieten. Schulz hat nie belehrt, nie erklärt – er hat gezeigt. Seine Figuren verhandeln den Sinn des Lebens, die Angst vor Zurückweisung, die Absurditäten des Erwachsenwerdens – mit lakonischen Dialogen, die in ihrer Schlichtheit bis heute treffen.

„Happiness is a warm puppy“ – dieser berühmte Satz ist mehr als ein Spruch, er ist eine Lebenshaltung. Schulz selbst nannte seine Arbeit »eine Serie kleiner Tragödien«, und doch spürt man in jedem Strip eine tiefe Zuneigung zum Menschlichen.

Ein globales Phänomen

Aus den Comicseiten wurden Fernsehspecials, Kinofilme, Bücher, Musicals und Millionen von Merchandising-Artikeln. Die Figuren wurden zu Ikonen des Alltags, aber reichten auch bis in »den Himmel«: Hund „Snoopy“ (Lunar Module) – ein Pop-Kultur-Moment mit NASA-Ritterschlag.

Zum Zeitpunkt von Schulz’ Tod liefen die »Peanuts« in über 2.600 Zeitungen, mit rund 355 Mio. Lesern in 75 Ländern und 21 Sprachen. Doch reicht das Lizenzgeschäft weit über das Jahr 2000 hinaus. So lagen laut Wall Street Journal weltweiten Peanuts-Royalty-Erlöse bei ca. 124 Millionen US-Dollar.

Doch die Peanuts sind mehr als Popkultur oder wirtschaftlicher Erfolg – sie sind ein kollektiver Erfahrungsschatz geworden, in dem sich Generationen wiedererkennen. Bis heute erscheinen die insgesamt 17.897 Strips (1950–2000) in Zeitungen weltweit, digital haben sie ein neues Publikum gefunden.

Schulz’ Vermächtnis

Charles M. Schulz zeichnete bis zu seinem Tod im Jahr 2000 jeden einzelnen Strip selbst. Seine letzte veröffentlichte Episode endete mit einem Abschiedsbrief: Er dankte seinen Lesern und Figuren für das gemeinsame Leben und verfügte testamentarisch, dass niemand seine Arbeit fortsetzen dürfe. Damit unterscheidet sich die Serie von vielen anderen Comic-Klassikern, die nach dem Tod ihrer Schöpfer weitergeführt wurden. Die »Peanuts« sind damit ein in sich geschlossenes Werk: jede Geschichte, jeder Strich stammt von Schulz selbst. Gerade diese Endgültigkeit verleiht dem Werk bis heute künstlerische Integrität und macht die Figuren zeitlos. Denn die Peanuts leben weiter: in Neuauflagen, in animierten Serien, in jeder Erinnerung an Charlie Browns zaghaften Versuch, einen Drachen steigen zu lassen.

Was bleibt, ist das Wunder, dass diese einfachen Linien und Worte auch 75 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen trösten, amüsieren und berühren. Die »Peanuts« erinnern uns daran, dass das Große im Kleinen steckt, dass man auch im Scheitern Würde finden kann und dass ein Hund, der auf seinem Dach davon träumt Pilot zu sein, eine ganze Welt zu bewegen.

SK

Beitragsbild: IMAGO / Aurora Photos

Weitere Beträge zum gleichen Thema